やっぱり分かりにくいヒルズ

六本木ヒルズは分かりにくい。私の知る限り、近年建設された商業ビルでここまで分かりにくい例は思いつかない。このことは計画段階でかなり予想されていたと思われるのだが、どうして改善されなかったのだろうか。各建物の設計を外国人に分離発注したしわ寄せなのか。しかし、全体の建物レイアウトは森ビルが計画しているので、そもそも、分かりにくくすること自体がコンセプトだったのか。色々と資料を調べてはみたものの、明確にそれについて述べているものは結局見当たらなかった。きっと、「都市とは迷宮である」というようなコンセプトを持って計画されたに違いないのだが、「迷宮」であることが果たして全ての人に受け入れられたとは思えないのである。

何を狙っていたのかは釈然としないのだが、一応専門家の端くれとして、以下に、この建物が分かりにくい原因を整理してみたい。

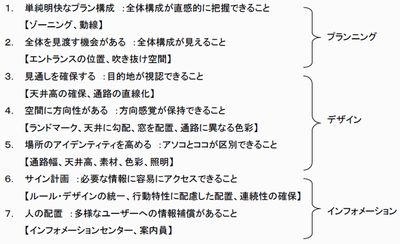

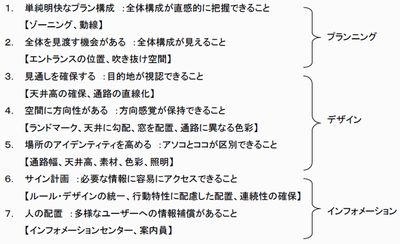

まず、建物を分かりやすくするためには以下の点に配慮する必要がある。

これらは、上の項目ほどより重要で、しかも計画の初期段階から配慮しておくべきものである。インフォメーションは後で付加することが可能であるが、あくまでも補助的手段である。空間の形状がシンプルで見通しが利けば、サイン情報に頼る必要などない。それに対して、ヒルズでは、最も重要な1.~4.の要素が全て欠けており、いくらサイン情報を付加しても効き目がなく、どうしようもない空間となってしまっている。

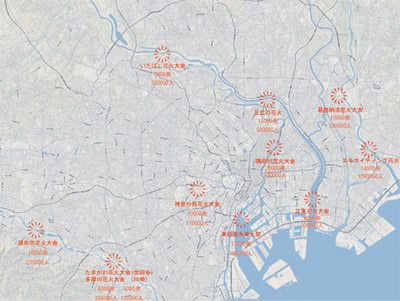

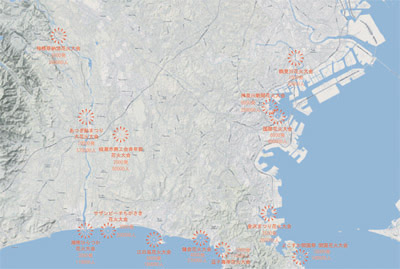

まず全体構成が分かりにくい。曰く、森タワーを中心とした「円環構造」を取っているらしいのだが、「環」が見えない。同じく「円環構造」のディズニーランドとは決定的に異なる。建物の面白さを高めるために「迷宮」を計画するということを一概に否定したくはない。しかし、その場合でも「骨格」を明確にすることで、迷った場合でもここまで戻れば大丈夫というような場所を担保し、人々の安心感を確保することは不可欠である。

六本木ヒルズ

ディズニーランド

分かりやすいかどうかはアプローチとエントランスでほぼ決まるといっても過言ではない。そこで全体構成が見渡せることにより、定位(自分がどこにいるかの把握)ができ、その先のプランが立てられるからである。

地下鉄からアプローチして正面に見えるのはオフィス棟の入口。しかも、入口を入るまではそこがオフィス棟とは気付かない。それ以外へはどうやって行けばいいのだろう?

オフィス棟手前、右手に商業棟の入口が見えているのだが、「WESTWALK」だけでは何のことやら。なんとか商業棟の中に入ってそこでまた愕然。お店はどこにあるの?上の階へはどうやって行けばいいの?

こうなると、なんとか分かりやすくするために、サインだ看板だを、やたらとつけまくることになる。しかし、それは情報過多の混乱に陥れるだけになってしまう。やはり「分かりにくい」という声が多いのだろう。分厚いガイドブックが山のように置かれているが、この地図を解読してお店にたどり着ける人はどれくらいいるだろう?図中の「簡単にわかります」という言葉が空しく響く。

まさかその複雑な権利関係の変換を空間で表現したかった訳ではないだろうが、自身の商売のためにも、建物の分かりやすさにはもう少し配慮するべきだった。残念ながら、できてから気付いた時には手遅れだったという典型的な事例と言える。

対するミッドタウンは・・・?

ミッドタウンの見学ツアーに参加して、ガイドの言葉に思わず吹き出してしまった。「ミッドタウンの特徴は分かりやすいことです。」明らかにヒルズを意識したその言葉に偽りはないと思う。しかし、それって胸を張って言うほどのことだろうか。。。

とは言え、ヒルズを反面教師に、分かりやすさには最大限の注意を払っていることは見て取れる。まず、決定的にヒルズと異なるのは、空間構成が非常にシンプルなことだ。また、どの入口からも、吹き抜けを通して全体が見渡せるようになっている。さらに、上下階への動線も分かりやすい場所(見える場所)に配置されている。上下階は同じ配置構成で理解・類推しやすい。この辺りの手法は、郊外の大型ショッピングモールで得たノウハウなのだろう。

モールには4方向に窓が配置されており、外部の景色を眺められる。これにより、建物内で自分がどちらの方向に向いているのか、方向感を保持することができる。

店のサインも統一して、通りから認識できるように掲出。一方で、店の間口は均等割りで単調。郊外のショッピングモールを連想させ、高級感には欠ける危惧もある。

分かりやすさを可能な限り追求しているミッドタウンは好感を持てるが、同時に、やや単調でどこかで見た空間という印象も拭えない。一度行けば大体の様子は分かってしまうので、リピーターを取り込めるのかといった危惧もある。一定の分かりやすさを確保しつつ、意外性や発見の楽しみも提供すること、つまり「アンビギュアス」な空間を作ることはなかなか難しい。

(添田昌志)