街の良好なハードを住民がどのように維持していくのか?

編集局 添田昌志

■維持管理の主体

良好な住環境を形成するためには、最初によいハード(住宅、街路、公園、公共施設など)を作ることはもちろんだが、それを良い状態のまま、もしくはさらに良くするために、維持管理していくことがなにより重要である。このことは2年間の東京生活ジャーナルの取材を通して、私自身が一番強く感じたことである。

完成当初は時代の先端を行く雑誌に取り上げられるような素晴らしい街であっても、20年、30年の時が経過するうちに、朽ち果て荒廃してしまっては、持続性という観点から大いに問題である。逆に当初は何の特徴もない街だったところが、良好な維持管理の結果、今では一目おかれる街になることもある。

良好な維持管理を行うためのポイントは、それを行う主体を作り出せるかどうかである。主体が育たない限り、ハードは当初の理念を失ってただ朽ち、荒廃していくのみである。そして住宅地においてこの主体となりえるものは、その地の住民をおいて他にない。

■街の価値への気づき

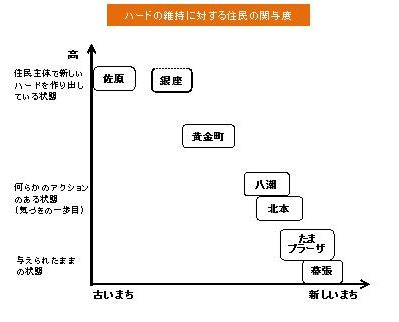

東京生活ジャーナルでは、住民が主体となり街の活性化に成功した事例として『佐原』を取り上げた。この街は、運河沿いの木造建造物という恵まれた歴史的資産を持つ特殊な事例として捉えられるかもしれない。しかし、本編中でも紹介したように、昭和末期には建物は朽ち果て、「こんな古くて暗い町は嫌だ」と街の皆が思うような場所だったのである。それを近年「小江戸」と呼ばれるまでに再生させたものは、住民の自分たちの街の価値への「気づき」と、その後の真摯な取り組みである。

『佐原』の場合、住民に気づきを与えたものは、飛騨高山から視察にやってきた人々の「なぜこのすごい川をまちづくりに活かさないんですか」との声だったという。それまで住民は、「ただのどぶ川」だと思っていたものが、実はそうではないんだと、他者に指摘されることで初めて気づいたのである。この事例から、自分たちの街の価値に一番鈍感なのは、実は自分たち(住民)であるということを、学ぶことができる。人は往々にして、日頃から慣れ親しんでいるものに対しては、つまらないありきたりの存在であると考えがちである。故に、そのありきたりのものが実は貴重なものであると気づくこと、つまり自分たちの街の価値に気づくことこそが、良好な街の維持管理に向けた、大きな第一歩なのである。

佐原:小野川沿いのまち並み

この気づきから具体的な行動へと、どれだけ早いタイミングで進めるかということが、街の価値の維持にとっては、大変重要である。『黄金町』は自分たちの街の環境が完全に壊れてしまったことによって、初めて住民たちの意識に火がついた例と言える。今やアートによるまちづくりとして、広く知られるようになったこの街だがしかし、いまだに警察が24時間巡回を行っているということを聞くと、一度相当程度に壊れてしまったものを修復していくには、多大な労力と時間が掛かるということを教えてくれる。

■新興住宅地の価値の維持

東京生活ジャーナルで取り上げた中では『たまプラーザ』が街の価値が壊れつつある瀬戸際にあるように感じた。本編でも取り上げたように『たまプラーザ』は、一時代を築いた高級住宅街であるが、近年、街と住民の高齢化が進んできている。そこで、街の価値を維持するためにいくつかの策、地区内の敷地を50坪以下に分割できないとする地区協定や、当初一帯を開発した東急電鉄による住み替え支援など、が打たれているところではある。にもかかわらず、価値の崩壊はそれを超える速度で進んでいるようにも見受けられた。素早く開発された街は壊れるのも素早いのだろうか。

新興住宅街で一世代のみが暮らした街であり、不便になれば家を売却して便利な場所に移り住めばよい、という現代的経済的消費感覚は、この街の特徴として見ることができる。しかし、売られてしまった後に「街のお守り」を誰がするのかということは街にとって非常に重い問題である。『佐原』では、土地は代々引き継がれるとともに、祭りに象徴される住民同士が意識共有可能な地域コミュニティが脈々とあり、「街のお守り」を担ってきた。それと同じ仕組みを『たまプラーザ』に期待することは不可能な状況のなか、東急電鉄の取り組みは一定の評価はできるものの、逆に、住民ではない営利企業ができることの限界を如実に示していると個人的には感じられた。

新しく開発された街としては、『幕張』も将来の良好な維持管理に不安が残った。「景観デザインガイドライン」により、先進的な街並みを形成した幕張ベイタウンではあるが、そのガイドラインをこの先どのように維持していけばいいのかについては、開発から20年近くたった今、ようやく住民主体の検討が始まろうとしているところである。自分たちの街の価値(=景観)に対しての認識すら、実はまだ十分に共有されていない、という印象を持った。つまり上で述べた「第一歩」が未だ踏み出されていない状況のようである。

このような事態となってしまっている原因のひとつには、計画者・設計者と維持管理者(住民)との乖離がある。計画者・設計者はモノを作るまでが仕事であり、作った後のことは知らない、という態度を取りがちである。移り住んできた住民に対して、設計者が直接コンセプトなどについて丁寧に語りかけ共有を試みる、という場面を私はほとんど見たことがない。住民側からすれば、建設中に設計者や計画者が何を議論していたのかなど知るよしもないのだが、設計者たちはそんなことは自分達の仕事ではないと思っている。(もっとも、開発者とそういう業務契約は結んでいないのだから、義務はないのだが。)

しかし、先進的なハードであればあるほど、そのコンセプトをしっかりと住民に説明し、さらには、それを後々、住民たちが自分たちで維持しうるのか、また、維持するためにどのような枠組みが必要なのかを考え、その受け皿をあらかじめ仕込んでしておくことが、本来不可欠なのではないだろうか。

■意識があってハードがある

そういう意味で、印象的だったのは、『八潮』や『北本』の取り組みである。『八潮』は「家づくりからはじめる街並みづくり」と題して、地域住民を巻き込みながら、5つの大学の研究室と連携して、街の特徴を発見するフィールドサーベイを行い、その特徴を活かした住宅モデルの提案を行っている。『北本』では、駅前広場の改修計画を、住民とのワークショップにおいて竣工後の使い方までも議論しながら検討を進めている。

北本:ワークショップの様子

これらの取り組みの根本で意図されているのは、外部の専門家が地域住民と議論することによって、「この街をどんなふうにしたいかという意識」を共有するということである。つまり、求める結果はハードではなく、住民の意識向上ということに最大の特徴がある。『八潮』と『北本』はともに、高度成長期以降に日本の郊外に数多く出現した、いわば「パッとしない街」である。しかし、よくあるつまらない街だと思考停止していては、この先朽ち果てていくのみである。一見何の特徴もない街にこそ、住民の「気づき」という第一歩が最も重要であり、実は探せばそれぞれに個性や価値が見出されているところに好感を覚えた。

よいハードが与えられながら、その価値が住民に理解されず、朽ち果てていく例は多分に漏れない。ならば、住民の意識を高めたうえで、ハードを供給した方が、よりよい状態を長く維持できるはずである。大切なのは、住民の気づき(意識)であり、ハードはそのきっかけとして機能するものである。このような仕組みづくりこそ、これからのまちづくりの主流となるべきである、とこの2年間の取材を通して強く提言したい。

- 投稿者:東京生活ジャーナル

- 日時:11:48