まちづくりと建築デザイン

編集局 川上正倫

東京生活ジャーナルでは、まちづくりフィールドレポートとして、2年間にわたり様々な観点で特徴的な事例を取材してきた。まちづくりの目的や手段はそれぞれ異なるが、将来へ向けた取り組みは、実に示唆に富んでいる。その中で、建築家がこの状況に何ができるのだろうかと、私は常に考えてきた。本稿はその総括という位置づけであるが、決して体系立った調査を行った訳ではないので、事例間の比較はいささか無理がある。そこで、ここでは、建築家とまちづくりの距離感を探ることで建築家の職能を再考し、まとめに代えたいと考える。

■まちづくりの変遷

社会の要請の移り変わりとともに、まちづくりに求められることも変わっていく。現在は、「環境」「福祉」といったところが共通課題であろうか。このような状況下においては、ソフトな取り組みに重きが置かれるまちづくりと、ハードなモノの構築を生業とする建築家の行為は対立関係に近いといえる。

多くの建築家が今まで「都市」への考え方を語ってきた。現在の都市像を決定づけた世界的に大きな影響を与える提案も多くなされている。例えば、ハワードによる「田園都市」、ル・コルビュジェによる「輝く都市」、アレグザンダーによる「パタン・ランゲージ」など、日本のまちづくりに大きな影響を与え、未だに重要なキーワードとして用いられている。いずれも発展優先で進行していく社会や都市と人間のライフスタイルのずれを是正することが目的での提案といえる。

日本において建築家が「都市」においてもっとも華々しく活躍したのは、60年代後半から70年代にかけてということになるだろうか。丹下健三、菊竹清訓、黒川紀章などを中心として前述のモダニズム都市論に対して「メタボリズム」思想が独自提案を行っていく。それらを追うように横浜市の田村明氏を中心として、「アーバンデザイン」が関心を集めた。フィールドレポート事例においては、金沢シーサイドタウンがちょうどその時代に計画されたものであり、その影響下にあるといえる。しかしながら、その後、建築家の「都市」への発言は急速に少なくなる。建築家のまちへの関心が薄れたと捉えることもできるだろう。また、よりよい都市を「つくる」ところから、都市をよりよく「享受する」ことに社会の関心が移り行く中で、建築家が「つくる」思考に囚われて、社会の変化に応じて自らの職能を発展していく機会を見失ってしまったことの表れのようにも思われる。結果的に、経済的な要素が強く意識されるようになり、複雑化した「都市」は都市計画分野として専門化が進んだ。こうして、建築家は「都市」から袂を分かってしまったといったところであろうか。

■「まちづくり」とは

そもそも「まちづくり」という用語はいつから定着したのだろう。前述した建築家の言説には、ほとんどまちづくりというような概念は登場しない。Wikipediaによれば、「まちづくりとは、文字通り「まちをつくる」ことであるが、一般的にこの言葉が使われる場合、「まち」は既存のもので、新たに「つくる」ことを指し示す例は少ない。(中略)一般的には「ある地域(まち)が抱えている課題に対して、ハード・ソフト両面から課題の解決を図ろうとするプロセス」と捉えられていることが多い。また、多くの場合、まちづくりは住民が主体となって、あるいは行政と住民とによる協働によるもの、といわれる。ただし、民間事業者が行う宅地開発なども「まちづくり」と称している場合がある。」とある。如何なる「まち」であったとしても、実際の組成は建築群ということになるわけで(この前提が既に建築家の身勝手な論理のように聞こえるかもしれないが)、建築家によって「まち」がつくられていると考えてもよいだろう。しかし、上述の解説をみると、主体は住民や行政であり、建築家抜きの「まちづくり」を行おうという感じが否めない。建築家は本来第三者としての良心的にまちづくりに関われる存在であると考えるが、まちの当事者でない故に何か害を与えるような存在として誤解されることも多い。いかに建築家が「まちづくり」の良き理解者であると仮定しても、現在の社会文脈では、新しく何かをつくること自体への拒否反応が根強いように感じる。建築家としてはそういう時こそ腕の見せ所なのだが、得てして議論の場も時間もないことも与えられないことも多い。

■まちとの建築家の関係

まちづくりのルールやガイドラインは、行政主導により建築家抜きで都市計画の専門家によって決められていることが多い。ルールの合意形成について、再度wikipediaを引用すると、「一般にまちづくりにおいては、地域の合意形成が重視される。上記のような課題を共通で認識するために、ワークショップなどの手法が用いられることも多い。ワークショップは住民の合意形成を図るため有効な一つの手段であるが、全ての住民が参加することは(ほとんどの場合)不可能であり、参加しなかった住民が後から異議を唱える事例も見られる」ことで、合意が保証されることが難しいことも多い。結果、建築家もまた、そこで定められたルールのなかで最大限のパフォーマンスを発揮しようと、建築の規制と自由の論理の中で、不良と学生服の関係のようなずれた個性主張をなす場合が多く、より溝が深まる。

建築家が積極的にルールづくりに関わった事例として、幕張市のデザインガイドラインはアーバンデザインの可能性を世間に示す重要なプロジェクトである。しかしながら建築家の期待の大きさに応えるほど手法としては一般化していない。また、ルールづくりという重要なプロセスは量産化されるようなものではなく、当たり前だが成果がわかりにくい。

幕張の場合は、合意を受け入れたものが住むという点で市民の意識がそもそも違う。しかし、内部を伺うと「普通に」よい街をつくり維持する苦労は、当事者以外にはなかなか理解されていないというのが実情である。建築家の思いと社会の要求がすれ違いというよりも確執に近い状況となっている一因であろう。

■まちづくりとの確執改善

そもそもルールづくりの合意形成が抱える問題は、市民のまちへの共通の関心をどう作るかである。わかりやすい景観や歴史があればその保存ということで議論対象になりうるが、それほど都合よくそのような対象があるわけではない。

角館氏による「光のまちづくり」や韓氏による「工事現場の仮囲いデザイン」は、一時的なものの、ひとつのインパクトとしてまちへの関心を高めていくことに有効ではないかと考える。このようなイベントを通した積み立てで、まちがブランド化され、合意の前提を構築できる可能性があるように感じる。

岩手県大野村:角館氏による光の実大実験の様子

共通意識さえ芽生えればまちづくりへの建築家の参入はスムーズである。横浜の野毛商店街や黄金町における手法は建築家が市民視線で取り組んでいる事例である。市民の問題意識や危機感も高く、建築家側も市民と一緒に共通意識を作る事に根気よくつきあうことで良好な関係を築けたといえよう。不毛な対立を避けるためにも、このような地道な取り組みが効果的なのではないだろうか。

それとは異なる方向で共通意識をつくろうとしているのが、八潮市の取り組みである。公共建築に対する議論ではなく、実際に市民自身が建築主となり、自宅の設計を通して、まちの将来を考える。デザインガイドライン先にありきではなく、シミュレーションによって納得できるデザインガイドラインをつくる。北本市駅前計画も同様につくる前につかうことを視野に入れた検討がなされることで、市民の意見が取り上げられる仕組みとなっている。

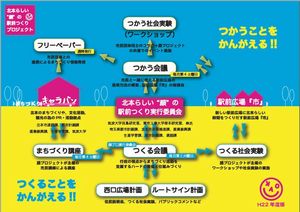

北本:「北本らしい“顔”の駅前つくりプロジェクト」組織図

このような具体的な提案をもってまちの将来像を検討することこそ、建築家が第三者としての良心的にまちづくりに関われる存在であることを示す大事な職能なのではないだろうか。社会の要請として「つくる」ことが至上命題でなくなった以上、建築家も、「つくる」ことで評価を得てきたこれまでの意識から、発想の転換が必要となる。建築家の仕事としてはヴァーチャルと揶揄される部分もあるだろうし、非常に地味な成果と考えられるかもしれない。しかしながら、住民の共通認識をつくる上での大切なプロセスであり、建築家の果たす役割は大きいはずである。

これからのまちづくりにおいて、建築家を交え具体的にまちの将来像を検討する手法が一般化され、議論の場がより活性化されていくことを望む。これこそ、これからの建築家の職能を生かす方法であろう。

- 投稿者:東京生活ジャーナル

- 日時:11:41