2023年7月7日/執筆:遠藤賢也(シンガポール在住)

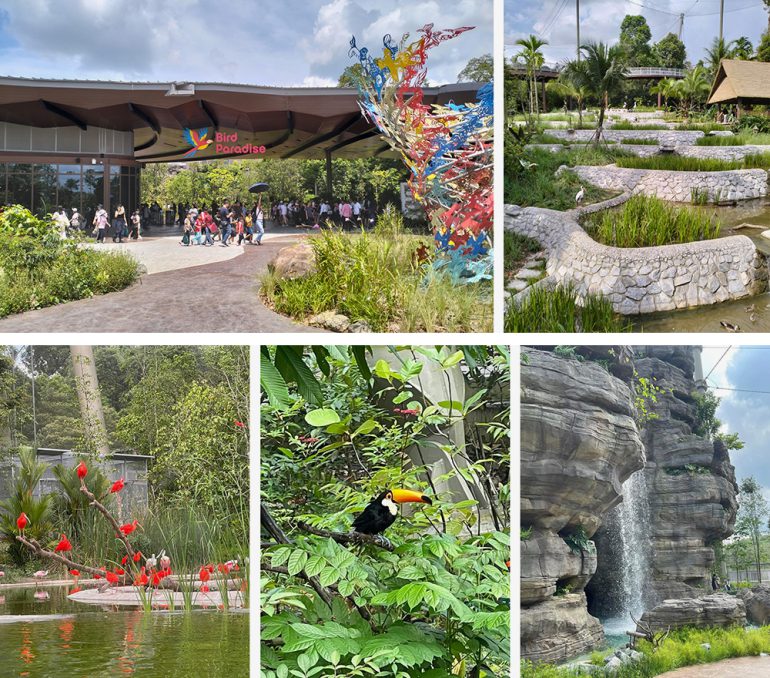

2023年5月8日、シンガポール動物園の隣に新たに鳥類をテーマとしたアトラクション(Bird Paradise)と、そのエントランスとなる公共スペースがオープンした。もとからあった動物園(1973年完成)、ナイトサファリ(同1994年)、リバーサファリ(同2012年)に対して、4つめのアトラクションが完成し、野生動物と触れ合える一大ハブの一端がお目見えした。コロナ禍以前の2019年には、年間観光客数1,900万人を超える東南アジアの小国シンガポールにおいて、すでに来場者合計が年間460万人を誇る動物の楽園に力強い援軍が加わったことになる[1][2]。今後さらに宿泊のできるエコリゾートや水辺を巡るボードウォーク、5つ目のアトラクションRainforest Wild 等が順次オープンする予定にあり、既存の“動物園”という枠を超えて、自然体験・宿泊・環境教育・自然保護・研究といった複合型のエンターテインメントを提供する場が誕生することとなる。より詳しくはMandai Rejuvenation Projectを参照。

[1] Singapore Tourism Board (n.d.). Tourism sector performance Q4 2019 Report.

https://www.stb.gov.sg/content/dam/stb/documents/statistics-marketing-insights/Quarterly-Tourism-Performance-Report/STB Q4 2019 FA v7.pdf

[2] Siau Ming En (2019, Oct 2nd). New Mandai attractions hope to draw 10m visitors, boost job market. Today Online.

https://www.todayonline.com/singapore/new-mandai-attractions-hope-draw-10m-visitors-boost-job-market

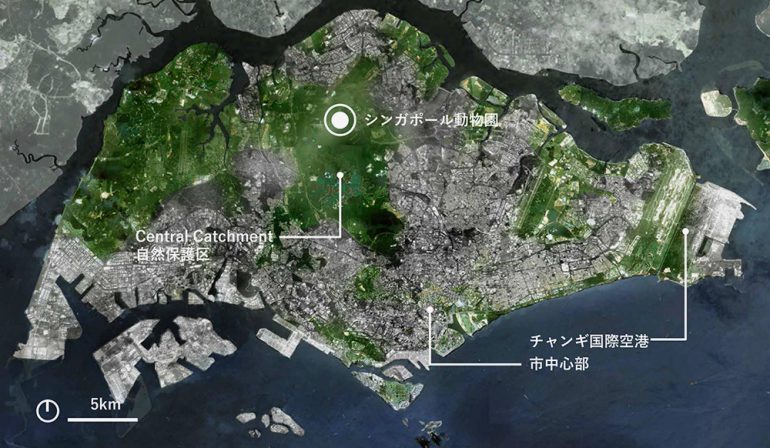

これら動物園群の位置する敷地はシンガポール島中央部に位置しており、市中心部から車で30分ほどの距離にある。国内で最も大きなCentral Catchment Nature Reserveという自然保護区域内に位置しているため、豊かな森林や水辺環境が重要な借景のような役割を果たしている。アトラクション内は有料だが、柵やゲートのない公共スペースも多いため、飼育されていない野生動物達とも遭遇するチャンスはとても高い。忙しない都心の喧騒とは対照的に、野生生物の鳴き声や穏やかな熱帯雨林の環境に身をゆだねると、不思議と大きく深呼吸をしたい衝動に駆られる。ここは590万人のシンガポリアンたちにとっては、原風景に近い懐かしさを味わえる場所であろうし、外国人旅行者にとっては熱帯特有の自然を安心して観察できる貴重な場所といえる。

シンガポール動物園やサファリの一番の魅力といえば、動物たちを檻ごしに眺めるのではなく、本来の生息地さながらの環境で生活する動物たちを観察できる点にあろう。来場者と彼らは、目に見えない境界(お堀や植栽、高低差など)によって隔てられており、そのため園内ではあたかも野生生物たちと一緒の空間を共有しているような錯覚に陥る。動物たちを人間の環境に連れてくるのではなく、人間のほうが動物たちの環境へお邪魔する、という発想の転換がみられるところが興味深い。

筆者がシンガポールでの生活と仕事を始めて約1年後の2014年に、このシンガポール動物園の拡張計画に接することとなった。まだ駆け出しの身でありながら、プロジェクトマネージャーとして設計競技でのプロポーザルをチームメイト達とまとめあげ、その勝利を迎えたことで、このような巨大国家プロジェクトの一端を担えることとなった。その重責に恐縮しつつも、かなり興奮したのをいまでも覚えている。結局、初期構想から約5年ほど、シンガポールの設計事務所(当時の名でAtelier Dreiseitl Asia)の一ランドスケープアーキテクトとしてこの拡張プロジェクトのデザインに深く関わった。

本稿では筆者の体験をもとに、動物園のデザインや空間体験のつくり方について多くは触れてはいるものの、そこに本筋はない。是非それはご自身で足を運んで体験していただきたいからだ。むしろ、何もない場所に野生生物や自然をテーマにした空間をつくり出す、ということに対するいささかの違和感から出発し、翻って、では、シンガポール人の考える自然観とは?また、そのような国がイメージする自然と共生する都市像とは?といったやや抽象度の高い考察が主眼にあたる。設計事務所に勤務していた当時、無我夢中で仕事をしていた身では振り返りえなかった点をあらためて問い直し、シンガポール発の国際“知”と位置付けたい。

ランドスケープアーキテクトのお仕事ってなんですか?という質問をよくされる。大小さまざま、プライベートなお庭から公園に至るまで、その設計対象が多岐に亘るゆえ、いつも返答に苦慮してしまう。

今回のプロジェクトを振り返って強く感じたことは、“○○体験をプロデュースする仕事”なんじゃないか、ということだ(○〇の中身はプロジェクトの性格による)。Produceという本来の英語では生産・製造する、ということを指すが、ここでは和製英語特有の意味である、“企画・制作に関わるクリエイティブな作業”と捉えた方が適しているように感じる。テレビドラマをつくるのと同じように、そこには明確な対象者がいて、テーマに従って、彼らの空間体験を豊かに演出していくための設計を行う人、と解釈すると幾分合点がいく。殊にランドスケープアーキテクトは屋外の環境づくりを担当する職能であることから、設計の際のツールとして元来そこにあるものを多用する。つまり地形や植物、水の流れや素材を上手に組み替えながら空間をつくっていくことになる。もちろんユーザーあっての空間づくりであることから、その場所に関わる人々の視点や彼らのライフスタイル等もうまく取り込みながら、その場に見合った特別な経験を演出することがランドスケープアーキテクトの責務であると感じている。

当然、シンガポール動物園の拡張計画に際しては、その性格上、自然体験をプロデュースすることが一番の課題であった。冒頭で触れたように、Immersiveな(没入感のある)自然体験がすでに既存のアトラクション内で重視されていることを踏まえ、構想の当初より、動線計画から植栽・舗装のデザイン、トイレの内装に至るまで、野生生物の楽園というテーマ性を尊重した意匠が求められた。

例えば、Arrival Experience(到達時の空間体験)の丁寧な筋書きを描くことは来場者のわくわく感を高めるうえで大事な仕掛けだった。動物園やサファリで味わう非日常な体験の第一歩目とは果たしてどうあるべきだろうか?この問いに応えるために、動物園へと続く道路を走行するドライバーの目線からスタートして、駐車場や車止めに到着したあと、最初に見えるもの・聞こえるものに注意を払った。そこで仮に、ゴツゴツとした岩肌の洞窟に出迎えられ、しかもその先に轟々と水飛沫をあげる大きな滝がちらっと目に入ったら、子供たちは果たしてどう思うだろうか?勢いあまってそこに走っていきたくなるのではないだろうか?計画段階においては、“こうあったらきっとこう感じるだろうな” 、というイメージを関係者皆で共有しながらアイディアを少しずつ練っていった。

滝を横目に見ながらエスカレーターを上った先には大きな公共スペースが待っている。そこには熱帯特有の樹木が生い茂り、動物の仕草をモチーフとした遊び場や、静かなせせらぎがつくられているとしたら、そこが道路の上につくられた人工地盤上の場所であるとは来場者の多くは気づかないのかもしれない。こうした入念な空間体験のシークエンスを考えることを通じて、来場者が各アトラクションへと足を踏みこむ頃には、野生生物が魅了する冒険の世界へと出発する心の準備が完了する。

自然体験のシナリオづくりができたら、次にそのための空間づくりが不可欠となる。言うに及ばず、例えば、エントランスに設えられた洞窟や滝、人工地盤上の森や小川は当然ながらそこにあったものではなく、一からつくられたものだ。もちろんその手掛かりを探るためにはいくつかのステップを踏んだ。構想イメージをより具体化するために、設計チーム皆で実際にジャワ島の奥地に出かけて行って、滝や川、川の流れに伴う浸食の様子、地殻活動によって形成された岩肌をみてまわった。そこで観察された質感、色、ボリューム感、そして水の落下する音や量、水飛沫の様子などをデザインの際の参照とした。やはりオンライン上の画像を眺めるだけでは計り知れない、五感を通じた実際の自然体験を再現することを試みた。すなわちこれは、インドネシアの人里離れた自然のあり様を切り取って、それをシンガポールの敷地へと移植することにも似ている。“洞窟や滝がもともとそこにあり、そこに動物園をつくった” 、という空間づくりにおけるシナリオをかぶせることで、あたかも人為的な操作があとから施された、という演出が出来上がる。ジェフェリー・バワがスリランカの田舎に設計したヘリタンス・カンダラマのように、自然と人の手が上手に呼応した結果できあがった風景、という解釈が来場者に生まれることを意図した。

次のステップは、別の場所の風景をいかに敷地内に再現するか、という点だ。当然ながら、多くのものは人工物を用いて復元されることとなる。Glass-fiber Reinforced Concrete(GFRC)という強化コンクリートを基とした素材がそのタネ証しであり、この魔法のような素材を使うことで、好きなように成形し、塗装を行っていくことで、複雑な形状のものでも再現できる。洞窟の岩肌や大きな岩、浸食された河岸、切り株風のテクスチャーなど、多くのオブジェが実はコンクリートからつくられたものなのである。表側からはゴツゴツとした岩肌に見えるが、その実、薄い皮のような外壁となっている。設計当時、まだそのような自然由来の素材を模したものに疎かった自分にとって、その手軽さに感心する一方、悪魔に魂を売っているような葛藤にかられた。もちろん、採算性や管理のしやすさ、資源の乏しいシンガポールの国柄を考慮すると、人工物で代替することは理にかなっている部分も多いのは否めない。

デザインが終わるとランドスケープアーキテクトの役目は概ね終わり、今度は監理業務が中心となる。実寸の模型などを手掛かりに、現場を取り仕切る施工業者と共に、最終形を決め、設計図通りに仕上げていく。完成当初はまだ新品感が残るが、この先風化や植物の成長と共に、徐々にその見た目も変化していくことが見込まれる。今後面白い気づきがあるとすれば、どこからが自然由来のもので、どこからが人為由来のものかの境界がうやむやになる点であろう。洞窟の岩肌にはコケが自然と生い茂るはずであろうし、植物が植えられたプランターボックスも目立たぬようにうまく壁面と融合していることから、生きた植物がGFRC製の岩肌を覆い始めることが予想される。次第に両者が混在し、最終的に見分けがつかなくなることは、自然体験のプロデューサーとしては成功といえるのだろう。一方で、“偽物の自然を使って疑似自然体験”を設計してしまった、という一抹の罪悪感が残ってしまった。この点をさらに深堀りしてみたい。

世界的に活躍するタイ人ランドスケープアーキテクトのKotchakorn Voraakhomがシンガポール国立大学で講演をした際に、“シンガポールのランドスケープは匂いがしない”と発言したことが示唆的で、とても印象に残っている。この場合のランドスケープとは、屋外環境や都市内の緑を中心とした風景全般と捉えていいだろう。まるでシンガポール島内の植物までもが人工素材に置き換わってしまったかのような発言であった。彼女の意図している点と、筆者自身が動物園拡張プロジェクトを通して気づいた点とに共通する部分があるように思えた。つまり、シンガポールという国全体のランドスケープがそもそも“テーマ性”を帯びているのである。

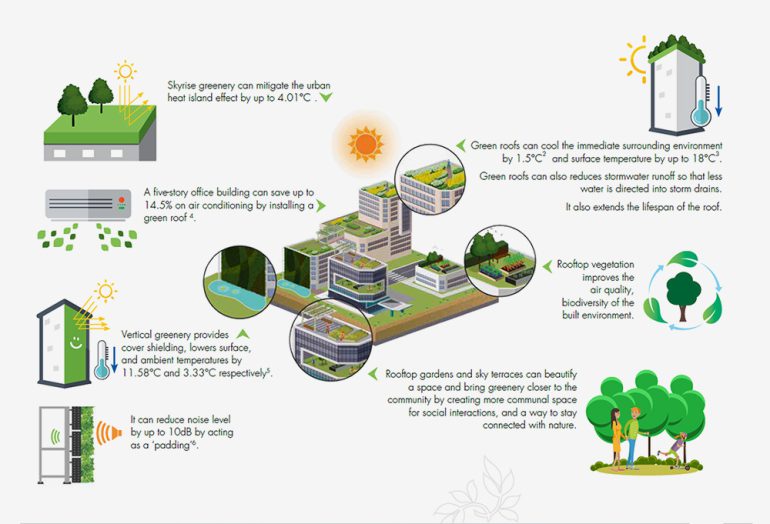

シンガポールをGarden Cityという異名でご存じの読者も多いように思う。これは1960年代より、初代首相のリー・クアンユーが緑化を都市ブランディングのツールとして積極的に活用したことに由来する。植樹や公園整備を積極的に進めた結果であり、それに伴い、高密度な都市環境においても、街路樹の樹冠がたっぷりの木陰をつくり、高層ビルの屋上やファサードは草花で覆われており、至るところで緑を感じることができる。

2020年にはCity in Natureという新たなスローガンを発表し、綺麗なガーデン(庭)を中心とした街づくりをさらに進展させた、ネイチャー(自然)と共に生きる都市像を目指すことを宣言した。このビジョンは持続可能な都市開発目標Green Plan 2030の一角をなしている。すなわち、装飾的な緑を都市内に挿入するだけにとどまらず;

“we are restoring and weaving nature more deliberately and intensely into our urban fabric.” (私たちは、自然を回復させ、より意図的かつ強力に都市構造に織り込んでいます。)

国家開発大臣 デスモンド・リー [3]

という発言の通り、自然を都市の中に、戦略的、そして多面的に織り込んでいくことを意図しており、そこには、自然と都市が一体をなしている姿が想像できる。ここでカギとなるのは、自然という言葉のニュアンスである。我々日本人からしてみると、自然は二面性を持つ厄介なものだと認識してはいないだろうか。多くの恵みをもたらす一方、土砂災害などの風水害、遭難や危険生物との遭遇等、命の危機と隣り合わせの環境も自然の一姿だと捉える。しかし、シンガポールの場合、最後の野生の虎が駆除されたのは1930年であり[4]、その時期と前後して、農地化・都市化のために森林は大きく開拓されてしまった歴史をもつ。長い年月手つかずの、いわゆる原生の熱帯雨林(Primary Forest)は全国土の0.28%しか残っていない[5]。つまり、この都市ビジョンが指し示す自然は、物質的な意味ではなく、むしろ“自然の摂理”(循環、恵み、システム)を上手に利活用することや、都市内でも感じることのできる“自然の体験”に重きがあるように考えることができる。前者でいえば、(たとえ不格好であっても)地域固有の植物種を優先的に、そして高木・低木・下草というように、多層的に都市内に導入することで、手入れを軽減させたり、微気象の緩和や生物多様性を高めることに役立てたりすることが例として挙げられる。言い換えると、2次元の緑(見た目を重視したガーデン)、から3次元の緑(機能性を重視したネイチャー)への軌道修正と考えることができる。

他方、後者に関して言えば、それはまさしく、自然体験をプロデュースすることにほかならないのではないか。前半部の議論と絡めると、動物園の拡張計画で筆者らが行っていたこととまさしく同じような視座でもって、シンガポール政府は都市環境を整備しようと考えているように思える。広義には、シンガポール政府そのものが、実はランドスケープアーキテクトであると言えるのかもしれない。この文脈でのプロデュースは先述と同じように、企画・演出、という側面が強い。あくまでも、都市住民をターゲットとした自然体験を重視しているため、いわば、自然由来の素材を用いることの必然性は生まれてこない。何が疑似自然で何が本物の自然かの議論は不必要なのである。Designing a City in Natureというシンガポール公園局とシンガポールランドスケープ協会が共同で出版した作品集(2022年)の表紙を飾るJurong Lake Gardens の写真をみても、総じて、そこには豊かな“自然体験”はみられるが、“自然”が溢れている、わけでは決してないことに気づく。赤みがかったボードウォークの素材は、木材ではなく、木目調に施されたGFRCである。貯水池の水は、下流域のダムによって、常に水位が管理されている。ほとんどの植物はマレーシアの圃場から運ばれたものであり、もしかしたら表土の一部も輸入されたものである可能性が高い。しかし驚くべきことは、これら人工のモノ、外部からのモノ、自然由来のモノ、など全ての構成要素が、デザインの力によって融合され、素晴らしい自然体験を人々に提供していることのほうの事実であろう。蛇行した水際線は人々の視線に遊びを与え、また水面から続くなだらかな水際線をつくることで水との近接性をもたらす。

[3] Jason Wright, Audrey Xu (2022). Designing a City in Nature. Published by National Parks Board, pp5.

[4] World Wide Fund For Nature (2021, July 29th). In photos: Where the world has lost tigers. https://adopt.wwf.sg/stories/in-photos-where-the-world-has-lost-tigers

[5] A.T.K. Yee, Richard T. Corlett, S.C. Liew, and Hugh T.W. Tan (2011). The vegetation of Singapore―an updated map. Gardens’ Bulletin Singapore 63(1 & 2): 205–212. https://www.nparks.gov.sg/sbg/research/publications/gardens-bulletin-singapore/-/media/sbg/gardens-bulletin/gbs_63_01,-a-,02_y2011_v63_01,-a-,02/63_01,-a-,02_205_y2011_v63p1,-a-,p2_gbs_pg_205.pdf

[6] Jason Wright, Audrey Xu (2022). Designing a City in Nature. Published by National Parks Board.

設計したり、実際に施工するのは、筆者のようなデザイナーやエンジニアであろうが、やはりコンダクターは政府である。結局、シンガポールという国の強みはその高いプロデュース能力であり、“「持たざる国」の資源論”の中で佐藤氏が指摘するように、“無いものを渇望するのではなく、そこにあるものの可能性を探ろうとする志向性”[7]をとにかく強く感じる。例えば、自然資源はなくても、お金がある、空間づくりに卓越した人材が揃う、植物の成長を早める熱帯気候帯に属す等、持てる力を最大限活用しながら試行錯誤している様子がうかがえる。筆者は、ランドスケープアーキテクトとして、“自然体験のパッケージ化”という点をたまたま取り上げたに過ぎないが、もしかしたら別の多くの分野でもその秀でた才を発揮しているのかもしれない。シンガポールの奥深さは尽きない。

[7] 佐藤 仁 (2011). 「持たざる国」の資源論―持続可能な国土をめぐるもう一つの知.東京大学出版会, 序章vii.

遠藤賢也(えんどう けんや)

ランドスケープアーキテクト/シンガポール国立大学建築学科講師。東京大学農学部卒業、同大学大学院修了、ハーバード大学デザインスクール・ランドスケープアーキテクチャ専攻修了後、Ramboll Studio Dreiseitl (シンガポール)にて6年の実務を経験。また、世界銀行東京防災ハブやマサチューセッツ工科大学Urban Risk Labにて防災まちづくりに関するコンサルタント業務を経て、2020年1月より現職。東南アジアを中心に持続可能な都市緑地・防災・水のインフラ計画を専門とする。主なプロジェクトにシンガポール国内の〈ビシャンパーク〉〈ジュロン・エコガーデン〉〈シンガポール動物園拡張計画〉など。

企画・構成:紫牟田伸子(Future Research Institute)