2008年08月05日

六本木の価値をはかる(3):再開発トライアングルを見る

再開発における民の志と公の怠慢

既に多くの人が述べているが、この種の再開発は、床面積を可能な限り稼ぎ収益を上げることが至上命題になっている。したがって、高層のビル群を抱え、オフィス、商業、美術館などといった複合用途のコンプレックスシティを作らなければならない。人を集め、お金を落としてもらなければならないのだ。そのことの是非については他に譲るとするが、そのような厳しい制約の中で、それぞれに可能な社会性・公益性を追求していることは認めるべきだと思う。

ヒルズでは、多くの地権者を1民間業者が束ね、住宅のみならず公道までも整備しているし、ミッドタウンでは誰もが立ち寄れる広大な緑地を整備した。いわば身を削って、周囲のために提供している訳である(もちろん、その見返りとして、容積率緩和や補助金交付があるのだが)。

六本木けやき坂通りは、民間が整備した公道の初事例。東京タワーを眺めるいい軸線を取っている。

ミッドタウンの緑地率は60%(4ha)。都心で空の広さを感じられる場所になっている。前面歩道も大きくセットバックして憩いの場所になっている。

一方、公の象徴である、国立新美術館はどうだろう?ファサードは美しいと思うし、収蔵庫を持たないギャラリーとしての運営手法もありうるものだろう。しかし、それは周辺に対して開かれているだろうか?何か身を削って提供しているだろうか?もはや、フェンスで囲って威厳を誇示する時代ではないと思うのだが。設計した黒川氏は「森の中の美術館」というのだが、見た目には塀の中の美術館だろう。

まず、美術館正門から向かいの歩道へまっすぐ渡る横断歩道がない。それでも渡る人が多いのだろう、横断禁止の幕と、人々を迂回路へ誘導するためにガードマン配置されている。ガードマンを雇う金があるなら、横断歩道をつけるぐらいできると思うのだが。公の本業である道路整備ですらこの状態だ。

また、ミッドタウンから国立新美術館へ向かう道は、歩道が狭く歩きにくい。そこに向かう人を出迎える、高揚感を演出するという発想など全くない。管理が違うと言ってしまえばそれまでだが、そこを何とかするべきではないだろうか。

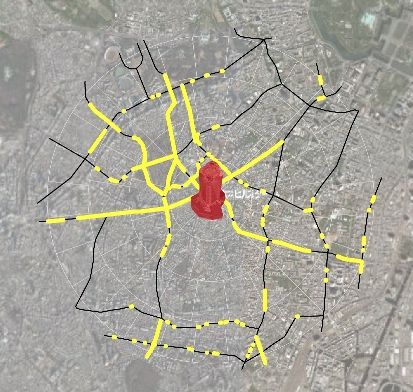

六本木はどこへ向かうのか?

六本木の街を何度も歩いた感想は、結局のところ、これからこの街はどちらの方向に進むのだろう?という疑問であった。大規模再開発の宿命として、オフィス、住宅、美術館、商業施設、ホテルなどなどを複合させてはみたものの、それ故に街として目指す方向性が分かりにくくなってしまっている。もちろん、再開発によって、道路やオープンスペースなど、従来なかったものが提供されたことは評価に値する。しかし、そもそも、この街をどうするための再開発だったのかがどうも見えてこない。

歓楽街であった六本木を、働く街にしたいのか?買い物の街にしたいのか?それとも、アートの街にしたいのか?ミッドタウンは、キャンティにセレブが集った70年代の古き良き六本木に戻したいと言うのだが。。。個人的には、どの方向性も、街の骨格とはずれているこれら再開発の位置取りと同様、何かずれているような気がしてならない。

思えば、都心に郊外を作りたかった「豊洲」、三菱のブランド価値を高めたかった「丸の内」は、そのコンセプトと空間づくりの手法が明快に一致していた。六本木がこれからどう変化し、人々にどう認知されていくのか、その答えを知るにはもう少し観察を続けるしかないのだろう。

街の骨格とずれたアートトライアングルは、人々の心にトライアングルを認知させることはできない。今後予定されている六本木一丁目の再開発も、骨格とずれていることに変わりはない。

トライアングルに囲まれた地域は六本木とは思えないような古い住宅街で、ここに何かが起きる予感は今のところしない。

(添田昌志)

- Permalink

- 東京生活ジャーナル

- 17:04

- in ■「都市の価値をはかる」フィールドノート > 六本木